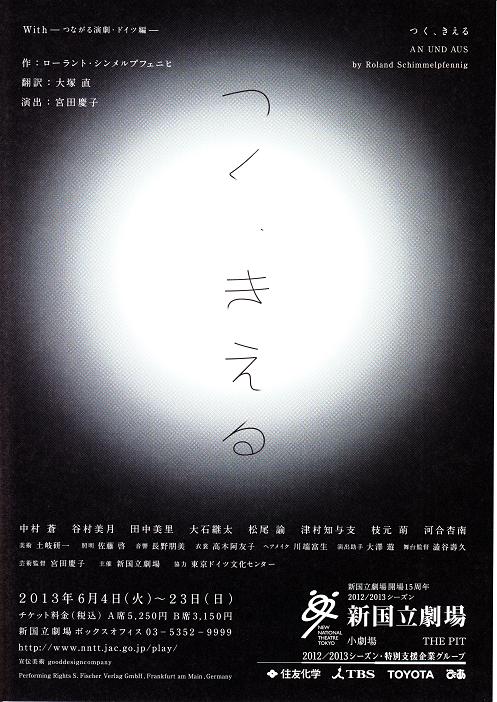

ローラント・シンメルプフェニヒ『つく、きえる』 2013年6月6日 新国立劇場 小劇場

ローラント・シンメルプフェニヒ『つく、きえる』

Roland Schimmelpfennig "An und Aus"

翻訳:大塚直

演出:宮田慶子

新国立劇場 小劇場 2013年6月4日-23日(世界初演)

2013年6月6日(木)14時(上演後にシアター・トーク)

座席 D3列8番

何ヶ月も前、まだタイトルが全然違うもので新国立劇場の年間プログラムで仮題とされていた頃から注目し行くつもりでいた。現代ドイツの劇作家、シンメルプフェニヒの新作だからだ。シンメルプフェニヒは2011年に日独交流150周年記念事業の一環でドイツ文化センターもかかわっていた一連のリーディング公演の中で、イェリネク、デーア・ローアーなどと並んで取り上げられていた注目の劇作家である。新国立劇場では2009年に『昔の女』が上演されているが、これは観ることができなかった。ちなみにそのシーズンにはデーア・ローアーの『タトゥー』もその後に上演された。こちらは観て、上演後のシアター・トークも聴いた。今回の作品では本国ドイツよりも早くこの東京公演が世界初演ということである。

休憩なしで1時間40分。客の入りはまあまあで、1階後方だけがやや空いていた。この作品は2011年3月11日の東日本大震災を題材として作られた。制作の過程でシンメルプフェニヒは来日し、福島にも訪れたようだ。題名『つく、きえる』はドイツ語で"An und Aus"。英語に移し替えれば"On and Off"だ。登場人物は、眼鏡をかけた少年と自転車を持つ少女、不倫する3組の夫婦、A氏とZ夫人、Y氏とA夫人、Z氏とY夫人。少女はどこかの時計台で海を眺めている。少年は港のホテルの受付に座っている。毎週月曜日、少年がいるこのホテルに不倫している3組がそれぞれにやってくる。それぞれ1号室、2号室、3号室に入っていき、順に話が進んでいく。それぞれの組が部屋に入ってしばらくするとついている灯りが消えて、またついて…。すると頭が2つになっていたり、口がなくなっていたり、石みたいになっていたり、心臓が止まっていたり、蛾になっていたり、魚になっていたりする。作品全体として、ドイツの現代演劇ならではの多義性、多視点性が前面に出ていた。登場人物その人としてのセリフがあると思ったらト書きのような文が直後に入れられていたりする。そうした頻繁な視点の転換がA氏、Z夫人、Y氏、A夫人、Z氏、Y夫人をまたいで現れてくる。時間性も曖昧だ。ついて、きえて、またついて、そして姿が変わっているが、放射線を浴びた直後に奇形が生ずるはずがない。だがこうした適度の曖昧さがこの戯曲に密度をもたらしていると言える。ちなみに劇中には原発とか、放射線といった単語は一度も出てこない。

シアター・トークでは中井美穂が司会で、少年を演じた中村蒼、少女役の谷村美月、演出の宮田慶子とともに進められた。役者二人は話すのがあまり得意ではなくいちいちつっかかりながら話していたが、演出家の宮田慶子はさすがに話し慣れている。しっかり日本の演劇、ドイツの演劇、その他の演劇について特徴を捉えていてそれらを相対化する視点を持っていて短い時間の中でそうしたものを聴衆に伝えていたと思う。シアター・トークの最後に質問する時間があって最後に質問した人が面白いことを言っていた。不倫する3組はそれぞれホテルの1号室、2号室、3号室を借りるが、それが原発の1号機、2号機、3号機に見えたということだった。ついでに言うと、私は「つく、きえる」の件は原発だけでなく原爆をも連想させるものに感じた。

宮田慶子も言っていたが日本ではあまりみないタイプの劇だから馴染みのない観客にはあまりよくわからなかったのではないか。ハンス・ティース・レーマンの『ポストドラマ演劇』後のドイツ演劇はこういうものである。極度に多義的、多視点的であり、現在はパフォーマンス性という概念が広く受け入れられ上演する側も研究する側もそれをある程度前提としている。パフォーマンス性はそもそもテクスト偏重への反省から出てきたものではあるが、宮田の一言が印象に残った。登場人物本人のセリフとト書き文のを交差させた視点の頻繁な転換など見ても、言葉というものを非常に大事にしていると感じたそうだ。確かに。シアター・トークではパフォーマンス性云々という話はなかったが、それは確かにそうだ。

全体として観終わった時の感想は、これは人に勧められるな、と。こう言うとどれだけ期待していなかったんだと言われそうだが、というのも、現代ドイツ演劇には意味不明で「面白かったから観に行くといいよ」などとは到底言えないようなものがたくさんあるからだ。例えば冒頭に言及したデーア・ローアーの『タトゥー』などは人に勧める気にもならなかった。わかりやすい展開はおろか、話し方が極度に不自然で、展開や意味を問う前に、伝える気あるのか、という程だった。その時のシアター・トークが観客のそういった反応から出発していて面白かった。司会の堀尾正明が冒頭で、「みなさん、どうでしたか?時間返してください、って感じですよね(笑)」と。素朴な反応からストレートにシアター・トークに入っていってなかなか面白かった。今回のは程よく曖昧で、多義的で、多視点的で、抽象化されている。人に勧められる、以上にもう一度観たいと思える。全世界規模の問題であるとはいえ、日本で起こった出来事を題材にし日本とは異なった文化的背景、演劇の歴史、土壌を持つドイツで生まれた作品を日本で観る。ドイツから見た日本を日本から見る。この行為がすでに多視点的である。それは他の芸術分野にも当てはまることではあるが、この『つく、きえる』はそれ難解にしすぎずに高度に抽象化して提示してくれて、現実に対しても演劇そのものに対しても問題意識を芽生えさせてくれる作品であるように思う。